業務案内

- Home

- 業務案内

- 材料・成分の総合評価(ゴム・プラスチック等)

- 熱分析

熱分析

酸化開始温度・酸化誘導時間の受託測定

酸化開始温度測定(Initial Oxidation Temperature: IOT※)及び酸化誘導時間測定(Oxidative Inductive Time: OIT)はいずれも高分子材料の劣化度の相対評価に使用できる分析法です。どちらも示差走査熱量計(DSC)により測定でき、酸化開始温度測定は昇温法、酸化誘導時間測定は等温法という違いがあります。

酸化開始温度測定はISOやASTMで規格化されており、酸化誘導時間測定と比較して必要な試料量が少なく、優れた測定値精度を有するという長所がありますが、JISでは規格化されていません1-2)。一方、酸化誘導時間測定は、ISOやASTMだけではなく、例えばJIS K 6761「一般用ポリエチレン管」のように、JISにおいても劣化評価手法として定められています。

※Oxidation Onset Temperature(OOT)、oxidation induction temperature (dynamic OIT)とも呼ばれます。

1) 仲山和海;渡邊智子;大武義人;古川睦久 日本ゴム協会誌 2008,81,447.

2) 仲山和海;渡邊智子;大武義人;古川睦久 日本ゴム協会誌 2008,81,467.

測定事例

- 測定事例1 酸化開始温度測定によるポリエチレン管の劣化評価

ポリエチレン(PE)などのポリオレフィンでは劣化の進行に伴い酸化開始温度が低下することから、使用品と新品の酸化開始温度を比較することにより使用品の劣化度を相対評価できます。例えば、温水配管に使用される架橋PE管では、銅害により早期劣化を生じ、漏水につながる事例が認められます。そのような事態を防ぐためには、酸化開始温度測定等の分析により試料の劣化状態を正確に把握することが重要です。

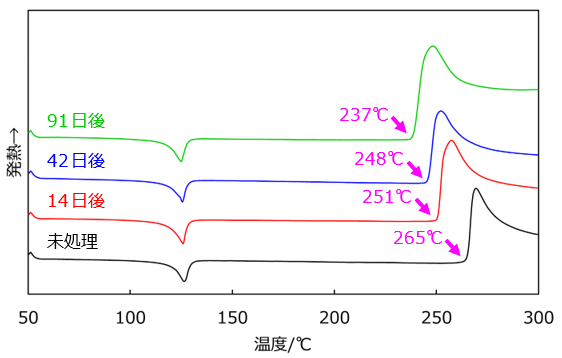

図1は銅を含む温水中に長期間浸漬することにより劣化させた架橋PE管の酸化開始温度を測定した結果です。処理日数の経過に伴い酸化開始温度が低下しており、劣化が進行している様子がわかります。

|

| 図1 銅害を模擬した促進劣化処理により劣化したPE管の酸化開始温度測定結果 |

- 測定事例2 酸化開始温度測定とFT-IR法の比較

高分子材料の劣化を検出する分析方法としては酸化開始温度測定や酸化誘導時間測定以外にも様々ありますが、酸化開始温度は初期の劣化を検出するのに優れた分析方法です。

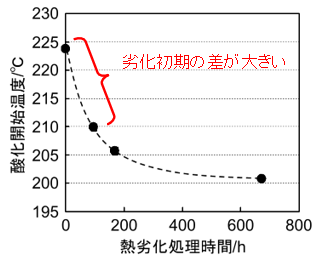

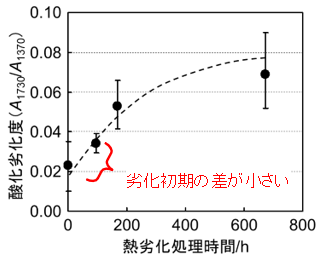

図2と図3は、エチレンプロピレンゴム(EPDM)を熱劣化処理により促進劣化させた試料について、DSCにより酸化開始温度を測定した結果と、代表的な分析方法の一つであるFT-IR法により酸化劣化度を測定した結果です。DSCによる酸化開始温度測定はFT-IR法と比較して劣化初期の数値の変化が大きく、初期の劣化を検出しやすいことがわかります3)。

3) 生永由香里、仲山和海ら 日本ゴム協会エラストマー討論会,2013;発表番号C-1

|  |

| 図2 DSCによる酸化開始温度測定結果 | 図3 FT-IRによる酸化劣化度の分析結果 |

酸化開始温度、酸化誘導時間に関する試験規格

- ISO 11357-6 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)

- ASTM E2009 Standard Test Methods for Oxidation Onset Temperature of Hydrocarbons by Differential Scanning Calorimetry

- ASTM D3895 Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry

- JIS K 6761 一般用ポリエチレン管 附属書JA

- JIS K 6799-1 ガラス繊維強化ポリエチレン管システム−第1部:通則 附属書A

- JIS C 3660-410 電気・光ファイバケーブル−非金属材料の試験方法−第410部:各種試験−銅導体を被覆するポリオレフィン絶縁材料の銅触媒による酸化劣化試験

問合せ先

受託測定をご希望の方は、以下の電話番号に直接お電話いただくか、こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

0480-37-2601 (東京事業所 高分子技術部門)

052-761-1185 (名古屋事業所)

06-6744-2022 (大阪事業所)